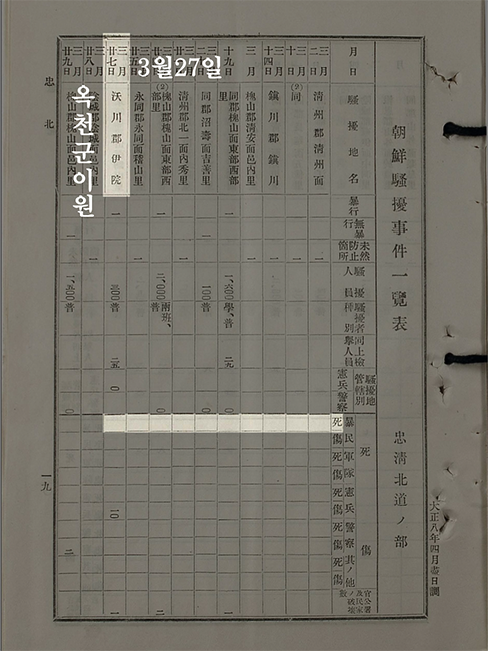

‘조선소요사건일람표’ 1919.10.2.

조선총독부 경무총감부 및 조선헌병대사령부 작성, 송부

‘조선소요사건일람표’

100년 전인 1919년, 조선총독부 경무총감부와 헌병대 사령부가 이 땅에서 일어난 3.1운동의 규모와 내용을 일자별로 총정리 하여 집계한 자료다. 이 자료에 의하면 3월

1일부터 4월 30일까지 848번의 독립만세 시위가 벌어져 587,641명이 참여했으며, 이 가운데 13,157명을 검거했다는 것이다. 또 당시 만세 시위 과정에서 일제

군경에게 목숨을 잃은 사람은 553명, 다친 사람은 1,409명이라고 밝히고 있다.

그렇다면 당시 일제가 집계한 이 같은 3.1운동의 규모는 사실과 부합하는 것일까? 결론부터 말하자면 ‘그렇지 않다.’이다. 95쪽(표지와 목차는 제외)에 이르는 이 일람표를

조금만 들여다봐도 일제가 3.1만세 시위를 얼마나 축소, 왜곡해 집계했는지 알아챌 수 있다.

‘제암리 학살 만행 누락’

무엇보다 1919년 당시 일제의 만행이 드러나 국제적인 비난을 샀던 경기도 화성 제암리 교회 학살 사건의 내용은 ‘일람표’에 들어있지 않다.

사건 발생 이틀 후인 4월 17일, 조선 헌병대 사령부는 본국에 전한 일일 보고를 통해 제암리 학살의 희생자가 사망 20명, 부상 12명로 예측된다고 밝혔다. 또 그 해 9월 말, 학살의 총책임자였던 조선군 사령부가 집계한 사상표에는 무려 29명이 숨졌다고 적었다. 하지만 그 해 10월 조선총독부와 헌병대 사령부의 총 집계에서는 사건에 대한 언급조차 하지 않은 채 모두 제외하였다.

‘사상자 축소, 누락’

사상자를 애초보다 축소, 정리한 흔적도 곳곳에서 확인된다.

앞서 언급한 조선 주둔군 사령관 ‘우쯔노미야’가 작성한 ‘사상표’에는 3월 19일 ~ 20일 사이 있었던 경남 함안 군북 만세 시위의 희생자는 ‘사망 20’이지만, 조선총독부가 최종 집계한 ‘일람표’에는 ‘사망 16’으로 표기돼 있다. 3월 21일 경남 산청 단성 시위도 조선군 사령부의 보고보다 사망자가 1명 줄어 있다.

3월 27일 충북 옥천 이원도 마찬가지. 첫 보고에서는 시위 도중 1명이 사망하고 1명이 다쳤다는 보고가 시위 다음날 있었지만 역시 ‘일람표’에선 사망자 표시가 없다.

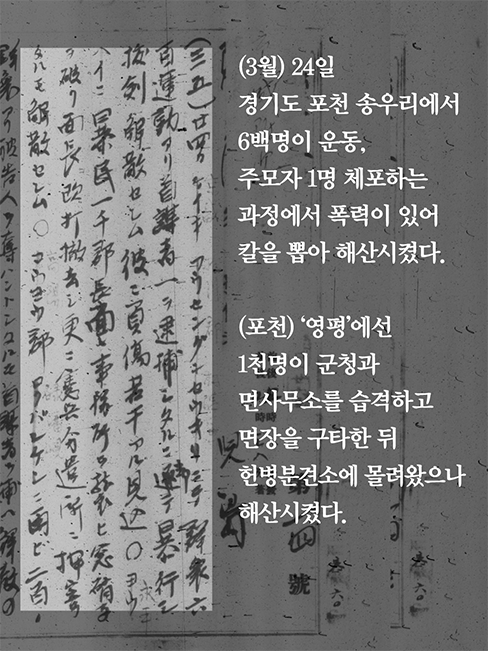

‘만세 시위 누락’

사상자 뿐만 아니라 발생했던 만세 시위조차 집계하지 않은 흔적도 허다하다. 가령 경기도 포천 지역을 예로 들면, 일일 보고에선 등장하는 3월 13일과 24일에 있었던 3번의 만세 시위가 ‘일람표’에는 모두 빠져 있는 식이다.

‘검거자 수도 축소’

검거자 수 1만 3천여 명도 크게 축소해 집계한 것으로 파악된다. 조선총독부가 1920년 1월 작성한 ‘망동 사건 처분표’에 따르면 일제 검찰이 3.1운동 사건과 관련해 다룬

인원은 총 19,054명이라고 밝히고 있다. '일람표'의 검거 인원보다 6천명이 더 많다. 그런데 이 숫자는 경찰이 입건을 한 다음 검사국으로 넘긴 사람들의 수만을

의미한다. 따라서 실제 경찰이나 헌병에 체포된 인원은 이보다 훨씬 많을 것이다.

이를 토대로 시위 참가자 수를 추론해 볼 수도 있다. 3.1운동에 실제 참가한 사람은 체포된 인원보다 적어도 5배에서 10배 이상 많을 것이기 때문이다. 그렇다면 실제

1919년 독립만세 시위에 참여한 사람은 최소 백만 명에서 많게는 2백만 명을 훌쩍 뛰어넘을 것이라고 추정하는 것도 절대 무리한 셈법이 아니다.

‘우리 측 3.1운동 통계가 더 현실적!’

3.1운동이 일어난 직후 상해임시정부라든가 박은식 등 애국지사들이 작성한 3.1운동 통계는 ‘조선 소요 사건 일람표’와 크게 다르다.

상해임시정부, ‘한일 관계 사료집’ 중에서

‘한국 독립운동의 혈사’ 중에서

우리는 보통 박은식 선생이 쓴 ‘한국 독립운동의 혈사’에 나온 일람표를 주로 많이 인용하는데 3.1운동 당시 2백만 명이 넘는 사람이 시위에 참가했고, 7천 명이 넘는 순국자가 발생했다고 적고 있다. 중국 망명이라는 어려움 속에서 작성한 것임에도 불구하고 앞서 조선총독부가 이듬해 작성한 ‘망동 사건 처분표’를 토대로 추론한 시위 참여 인원과 매우 비슷한 수준임을 알 수 있다.